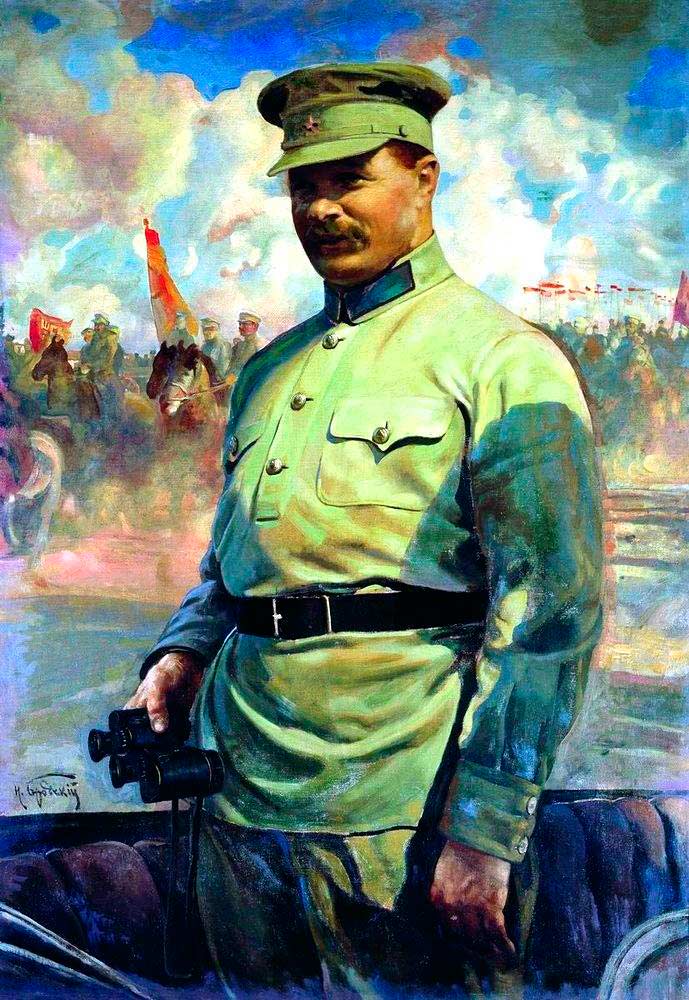

С марта 1924 года М.В. Фрунзе занимал должность заместителя председателя Реввоенсовета СССР и наркома по военным и морским делам, а с апреля 1924 года — начальника штаба Красной Армии и начальника Военной академии РККА. С января 1925 года он стал председателем Реввоенсовета СССР и наркомом по военным и морским делам. В этот период под его руководством была проведена военная реформа, охватившая 1924-1925 гг.

На тот момент Советская Армия прошла через два основных этапа своего развития. Первый этап – годы гражданской войны (1918–1920 годы) – был посвящен созданию Красной Армии, которая боролась за выживание новой власти. Со временем, после окончания гражданской войны, наступил второй этап – период демобилизации и реорганизации, когда страна переходила к мирному труду. В это время возникали разные мнения о том, как должна выглядеть армия. Некоторые предлагали заменить регулярную армию на милицию, но В.И. Ленин, понимая международные угрозы, настаивал на сохранении постоянной армии для защиты Советского Союза. На X съезде партии в 1921 году было принято решение о создании кадровой армии.

Летом 1924 года в Советской Армии служило 562 тысячи человек, но этой численности было недостаточно для полноценной защиты страны. М.В. Фрунзе предложил объединить кадровую армию с милицией, чтобы увеличить численность войск без значительных затрат времени и ресурсов. Он подчеркивал, что такая система позволяла людям проходить службу, не отрываясь от своих хозяйственных дел. В 1923 году был издан декрет о создании территориальных воинских частей и подготовке трудящихся к военной службе.

В 1924–1925 годах была проведена масштабная реформа управления армией. Упрощая и обновляя систему, удалось достичь многих результатов: во-первых, в центральном аппарате были ликвидированы устаревшие звенья, которые мешали работе; во-вторых, управление армией стало более функциональным, что повысило значимость штаба РККА как главного органа подготовки к обороне; в-третьих, была улучшена работа технических войск и усилены военные округа. Также реформу было решено сосредоточить на подготовке командных кадров. Вместо сокращения обычных школ было увеличено количество военно-учебных заведений с 7 до 13, что позволило подготовить больше специалистов. Значительное внимание уделялось качеству учебного процесса и подбору преподавателей. К 1926 году Красная Армия уже имела шесть высших военных учебных заведений. Под руководством Фрунзе была разработана и издана новая серия боевых уставов и наставлений для армии. В 1924–1925 годах были подготовлены важные документы, такие как «Временный боевой устав пехоты» и «Временный боевой устав конницы», которые описывали новые тактики и стратегии ведения боя. Эти материалы помогли солдатам и командирам лучше подготовиться к выполнению своих задач. Таким образом, реформа М.В. Фрунзе значительно усилила структуру и организацию Советской Армии, сделав ее более эффективной и готовой к выполнению оборонительных задач в меняющемся мире.

Важно отметить, что Фрунзе стремился сочетать практический опыт с научным подходом к военному делу, исследуя особенности отечественных войн, формируя военные доктрины и разрабатывая новые методы обучения и системы защиты. Благодаря своему опыту, приобретенному в годы Гражданской войны, Фрунзе внес значительный вклад в развитие военной науки и государственной армии, поддерживая партийное руководство в военно-стратегические моменты.

На основе глубокого анализа войны, таких как Первая мировая и Гражданская, М.В. Фрунзе пришел к выводу, что Советскому Союзу необходима единая военная доктрина. Такая доктрина стала основой для всех международных стратегий, планов и подготовки, чтобы армия и государство действовали как единое целое. Это касалось не только военных операций, но и полного использования народных и экономических ресурсов страны.

В своих работах, таких как «Единая военная доктрина и Красная армия», «Реорганизация Красной Армии» и «Основные военные задачи момента», М.В. Фрунзе обосновывал необходимость единой военной доктрины для Красной Армии, опираясь на опыт Первой мировой и Гражданской войн. Он характеризовал эти войны как масштабные, тотальные конфликты, затрагивающие все сферы общественной жизни, и подчеркивал их классовый характер. Фрунзе сравнивал положение Советского государства с осажденной крепостью, решение проблем которой видел в укреплении РККА.

В своих концепциях он уделял особое внимание «малой войне» как эффективному методу борьбы с технически превосходящим противником, отмечая важность манёвренности. При этом Фрунзе выступал за создание постоянной армии. Он считал, что территориально-милиционная система, основанная на всеобщей воинской обязанности, может быть эффективна лишь при условии сохранения боеспособности Красной Армии и экономии ресурсов. Фрунзе дал определение единой военной доктрины как системы взглядов на построение вооруженных сил, методов боевой подготовки, основанных на государственных задачах, классовой природе государства и уровне развития производительных сил. Таким образом, труд Фрунзе был направлен на создание прочного фундамента для армии и укрепления обороноспособности молодой Советской республики.

В 1923 году в СССР была официально принята смешанная система комплектования армии, штаты штата и территориальные части. Согласно декрету, кадрово-территориальная система распространялась только на стрелковые и кавалерийские войска, затем и на флот. К концу 1930-х, в связи с нарастанием возможного нападения, было решено перейти к единой кадровой армии для повышения ее боеспособности.

Михаил Фрунзе, анализируя международную обстановку, пришел к выводу, что рост напряженности и возможность новой войны требуют усиления сил страны и предельно трезвой оценки угрозы. Фрунзе предложил исторически обоснованный подход к вопросам военного строительства, учитывая, что мировая война — это продолжение политики силовыми методами. Он подчеркнул, что война из-за классовых противоречий и стремления капитала к жизни. По его мнению, капитализм, жаждущий прибыли, готов «грабить и разрушать», пока трудящиеся не установят свои правила. Фрунзе также говорил, что война включает в себя не только вооружённые действия, но и комплекс экономических и политических мероприятий, направленных на ослабление врага. Он отметил, что успех в войне зависит не только от армии, но и от всей страны, единой для общей цели. Это означает, что в войне имеют значение не только военные действия, но и другие формы борьбы — экономической, конституционной, идеологической, разведывательной и научной.

Михаил Фрунзе считал, что армия — это не просто военная сила, критический элемент государственной системы, отражающий интересы правящего класса. Он видел армию как инструмент для воплощения государственной политики, определяющей экономические интересы и социальную структуру общества. В этом подходе армия выступает как зеркало государства: ее задачи, цели и организации отражают власть и господствующую природу.

М.В. Фрунзе видел в военной доктрине своего рода «план» для всего государства: она должна предопределить основные направления военной политики, учитывать возможные конфликты и разрабатывать стратегии, которые преимущественно заранее мобилизуют народ и ресурсы страны для обеспечения устойчивости. В статье «Единая военная доктрина и Красная Армия» Михаил Фрунзе обосновал уровень единой военной доктрины для всей структуры советской армии. Он определил, что Советскому Союзу придется решать, занимать оборонительную позицию или же активно готовиться к наступательным действиям. Военная доктрина, по мнению Фрунзе, должна определять не только сдвиг поведения боя, но и подходы к организации армии, военной армии и их политическому воспитанию.

Для разработки этой концепции Фрунзе провёл аналитическую работу: значительная часть публикаций, ознакомился с опытом других стран и общался с другими специалистами. На основе анализа он выделил две основные части военной доктрины. Политическая часть касалась идеологических целей и характера войны, государственной политики в области военного строительства. Это, по его мнению, была ведущей составляющей доктриной, поскольку она задала общий курс для армии. Вторая, техническая часть охватывала структуру Красной Армии, ее вооружения, военное искусство и методы боевой подготовки. Фрунзе определил единую военную доктрину как систему взглядов, которая определяет, каким образом должны быть построены вооруженные силы, методы их подготовки и ведения боя, исходя из целей государства и уровня развития его экономики. Эта концепция прошла проверку во времени, ставшую советским военным планированием в сложные исторические периоды. Фрунзе также подчёркивал, что выбор стратегии – оборонительной или наступательной – определяет направление всей работы государства, включая подготовку населения, экономику и культуру. Такая доктрина была важна для слаженного развития экономики и государства, обеспечения защиты и безопасности Советского Союза.

Таким образом военно-теоретическое наследие Михаила Васильевича Фрунзе представляет собой богатое и многогранное учение о войне и армии как важнейших элементах общественно-политической жизни. Многогранное рассмотрение наследия М.В. Фрунзе как выдающегося полководца и военного теоретика подчеркивает его значимость в контексте исторических событий и развития военной науки. Его вклад можно охарактеризовать через его роль в руководстве боевыми операциями, где он проявил себя как опытный лидер крупных войсковых соединений, особенно в условиях Гражданской войны, когда научные знания и опыт сыграли решающую роль в успешных операциях. Фрунзе акцентировал необходимость научного подхода к военному делу, отвергая устаревшие ремесленные методы и предлагая строго научную основу для изучения военного дела, что обеспечивало единство действий Красной Армии. В области стратегии он предвидел изменения в характере войн и адаптировал свою стратегию, выделяя важность маневрирования и сосредоточения сил на ключевых направлениях, что подтвердилось в успешной операции против Колчака. В тактическом аспекте он внедрил значительные реформы, акцентируя внимание на маневрировании и новых методах ведения боя, включая использование артиллерии и авиации, а также развитие тактики кавалерии. Фрунзе не только оставил значительный след в практике военного искусства, но и заложил теоретическую основу, которая продолжала развиваться после него. Его наследие как полководца и теоретика остается актуальным и важным для изучения, демонстрируя, как глубокое понимание военных явлений и способность к адаптации могут привести к успешному руководству в условиях войны, что делает его символом интеграции теории и практики и важным уроком для современных военных стратегов.